艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

李洋,1984年出生,中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,国家二级美术师,湖北省文联文学艺术院专业画家,湖北省国画院创研部副主任,湖北书画院特聘画家。毕业于湖北美术学院研究生部工笔人物画专业、获硕士学位,结业于中国文联第八期全国中青年文艺人才(视觉艺术)高级研修班,结业于中国美术家协会主题性美术创作人才专题研修班。作品多次参加国家级美术作品展并获奖、多次被国家级艺术机构收藏。曾赴亚洲欧洲北美洲大洋洲的十几个国家艺术采风。

参与创作的由中国文联、财政部、文化部主办,中国美术家协会承办的“中华文明历史题材美术创作工程”之《李自成进京》(合作)入选中华史诗美术大展并且被中国国家博物馆收藏。参与创作的由中宣部主办的“庆祝建党百年重大历史题材美术创作工程”之《刘邓大军千里跃进大别山》(合作)被中国共产党历史展览馆收藏、在中央电视台电影频道《今日影评·电影党课》第10课:卢奇讲述大别山精神中被采用、获湖北省第十一届屈原文艺奖。作品获由中国美术家协会主办的相聚宜兴——全国工笔画作品展优秀奖(最高奖),第十二届湖北省美术作品展银奖等。作品参加由中国美术家协会主办的生态龙岩·红色闽西——全国中国画作品展,由中国美术家协会主办的百年辉煌·武汉记忆——庆祝中国共产党成立100周年全国美术作品邀请展,由中国美术家协会主办的新象长江·主题美术作品展,由中国美术家协会主办的新时代·现代风——第四届现代工笔画大展,由中国国家画院主办的以心接物——全国艺术院校硕士博士生优秀作品展,由中国工笔画学会主办的精微·广大——中国当代工笔画名家小幅精品展等。

在资讯繁复的当代,一个画家如何定位自己,并不是轻而易举的事情,面对如此难题,画家们都非常重视个人风格的建立,并寻求着各自的选择,力求冲出藩篱与窘境,在当代文化语境中实现传统与现代的演绎,给自我以突破的标杆和恰当的定位,这既是一个时代的命题,又是“转型期”艺术发展的必然。当然,传统笔墨与现代形式的演绎和个人风格的建立,是一个自然积累的过程,艺术家要有坚实的生活基础,要有对客观世界的独特体验,还要有对自我优长与不足的清醒认识。

《寂》 78cm×66cm 工笔纸本 2017年

《苗女》 123cm×107cm 工笔纸本 2019年

青年画家李洋的创作受到画界的关注,从湖北美术学院本科到研究生的专业学习,再到湖北省国画院的生活体验和专业创作,他稳稳地走着自己的路,不断推出新作,不断入选全国及省市专业大展并获奖,在这个角度上,李洋的水墨人物创作体现出一种文化价值的意义和自我风格的塑造,与此同时,他也逐步寻觅到自己的艺术定位,并由此出发,展示了风格的成熟和丰厚的收获。

《起跑线》 199cm×114cm 工笔纸本 2019年

《盛装》 190cm×110cm 工笔纸本 2011年

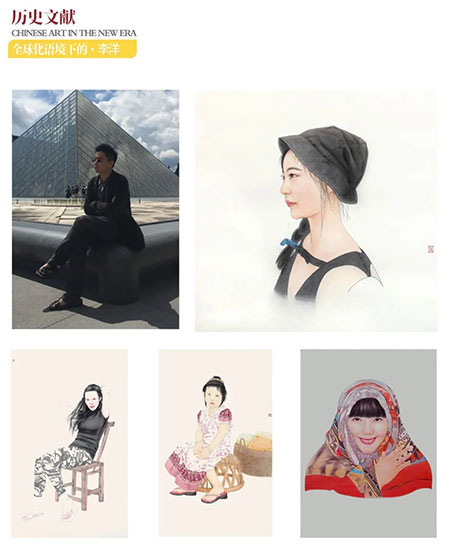

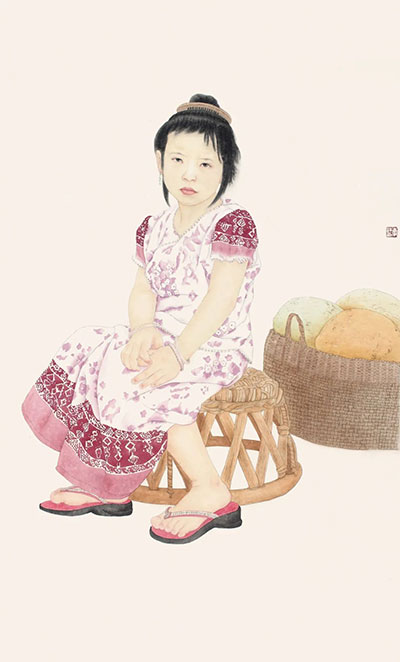

作为以直面现实生活为特点,李洋的作品在表现当代人在现实中的生存状态的同时,表现着画家个人的追求与憧憬。从《西双版纳印象》到《盛装》直至《都市人像系列》,他自觉地在作品中关注当代人的心灵世界与精神面貌,表现当代人在自然、社会、生活中的喜怒哀乐,用丰硕的创作成果,实践着传统与现代的演绎,从生活中挖掘出平凡的诗意和纯正的笔墨。

《肖像之雨程》 146cm×96cm 工笔纸本 2009年

李洋的人物画创作,注重在现实生活中撷取与发现,进而将其凝铸为富有韵致的形式语言,去体现他对现实生活的感觉与体验。应该说,经过学院严格且长期的笔墨构建,同时在长期的社会历练中,李洋训练了敏锐的艺术感觉,凭借这种感觉,确立了自己的追求,即一种诗性的现实表达,把客观世界中的人与物主观化的提出并升为意象,进而以经典的工笔形式,和纯正的水墨语言给予展示。

《雨霁》 190cm×110cm 工笔纸本 2017年

工笔人物画《盛装》,呈现的是青年画家李洋的写实经典。画家笔下的人物已脱离了客观性和逻辑关系的制约,在不违背其本质的情况下,取其神和定其形,使形神兼备在线与面,墨与色之中得以生成,作品因在徇丽的色彩和形式的精致之中焕发出郁勃生机和清新的气息。

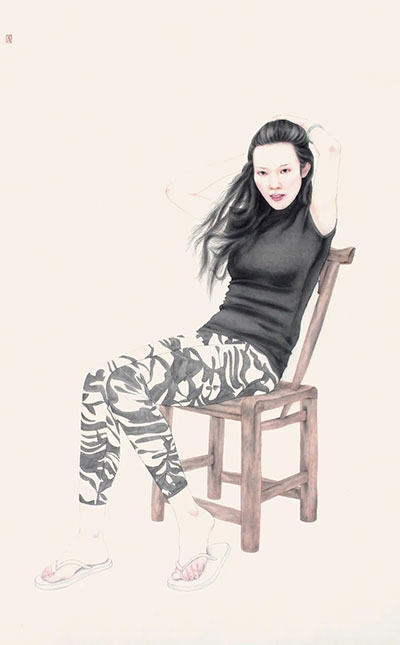

《悦》 78cm×52cm 工笔纸本 2018年

李洋的人物画创作,始终未脱离生活,是现实生活给了他创造的激情和动力,给了他以艺术的启悟,使他的艺术日益趋向简洁、洗炼和充实。解读作品,我们看到,李洋娴熟地驾驭着写实与写意的技法,重要的是,他善于把握“以技入境”的关键,力避了纯技术的炫耀,而终归于传统人文气息的营造。这是画家的过人之处,他以平面构成关系去结构画面的平面空间,使意象在“无中心”的画面空间里处于并置和迭加之中,由于超越了逻辑关系,其在表现上获得了极大的自由;作品因而从单一视点中解放出来,转换为多视点的表现,增添了丰富的内蕴,一切都上升到诗意的层面,体现出一种由衷的人文关怀。

《西双版纳印象之三—纺车》 85cm×115cm 工笔纸本 2007年

在艺术上他有自己坚定的标杆,为此他执着地追求。长期以来,他努力地培养两种能力,传统中国画的写意能力和现代工笔画的写实造型能力。前者他通过研习传统中国书法在内的民族文化修养获得,后者则是在生活体验和自然写生中培养。

《西双版纳印象之—傣家小卜稍》 115cm×85cm 工笔纸本 2006年

李洋清醒地认识到,传统必须在继承与发展中才能保持笔墨的情趣和高雅的格调。传统与现代、工笔与写意、水墨与重彩具有无限演绎的可能性,在此中间,由于多样性和丰富性,从而开拓了审美空间的广度、深度和高度。李洋的作品在写实与表现中,逼近“写意”的规律,在趋于本质表达中,较好地把握了写实与表现的契合度,令人在解读中享受诗意的光彩。

《喜洋洋》 146cm×108cm 工笔纸本 2014年

水墨画《都市人像系列》,在构成的平面关系中,黑、白、灰的墨色配置与笔法、水法的混合运用,营造并渲染了画面的整体氛围;其中,画家在“实写”与“虚写”中的互动式笔、墨、水、色的恰切运用,线的波折变化与墨在其中的微妙韵致,墨与水的冲撞产生的氤氲、幻化和淋漓的气象,在李洋的水墨画作品中,都是十分动人的。

《肖像系列之三——晨》 163cm×107cm 工笔纸本 2010年

中国人物画创作,从来都是在形神兼备中确立审美取向的,聪明者则在两者之间进行嫁接,取其优长,舍其所短。李洋在写实和表现中形成“写意”风格,画面结构明确,线条蕴藉隽永,墨色意味含蓄,而整体上的开合聚散、收放自如等,都为作品带来了鲜活性,显现了内在的充实,与外部形态的美感相合,自然而然焕发出盈然的生机与活力。

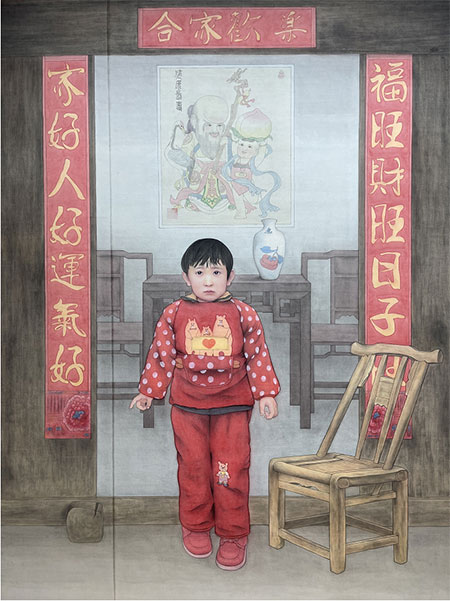

《家》 219×161cm 工笔纸本 2024年

当下的中国画艺术,当然更需要“笔墨当随时代”的画家,需要对艺术有着深刻思考的画家,也需要与现实生活息息相关的画家,惟其如此,才能创造激动人心、令人感奋、满满创意的作品。李洋常对我说:“中国人物画创作之路越走越难”。我想这不是他的自谦之词,而是他在创作过程中的深切体会。青年画家李洋正为中国人物画的创作之路,不懈努力、执着追求,他正在收获辛勤耕耘后丰硕的果实。

——李瑞洪

汤湖美术馆副馆长 、武汉文艺评论家协会副主席

写于汤湖美术馆

《雪莹》 70×70cm 工笔纸本 2017年

【免责声明】:凡注明 “中国美术大观网” 字样的图片或文字内容均属于本网站专稿,如需转载图片请保留 “中国美术大观网” 水印,转载文字内容请注明来源“中国美术大观网”;凡本网注明“来源:XXX(非中国美术大观网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其作品内容的实质真实性负责,转载信息版权属于原媒体及作者。如转载内容涉及版权或者其他问题,请投诉至邮箱zgmsdg@126.com。转载请注明出处:http://www.zgmsdg.com/opinion/590.html